interview

/home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23

">

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23

坂本公成 × じゅんじゅん × 服部滋樹「D_E_S_K」アーティスト・トーク

2009年06月17日

京都をホームに国内外で活動してきたダンスカンパニー、Monochrome CircusがじゅんじゅんSCIENCEと共同製作を行う。舞台美術にgrafの服部滋樹、音楽に山中透を迎えた新作『緑のテーブル』、じゅんじゅんのソロ『deskwork』に加え、カンパニーのレパートリーから机のある『きざはし』、『水の家』を日替わり上演。机づくしの「D_E_S_K」に集まったアーティストによるトークをお届けします。

京都をホームに国内外で活動してきたダンスカンパニー、Monochrome CircusがじゅんじゅんSCIENCEと共同製作を行う。舞台美術にgrafの服部滋樹、音楽に山中透を迎えた新作『緑のテーブル』、じゅんじゅんのソロ『deskwork』に加え、カンパニーのレパートリーから机のある『きざはし』、『水の家』を日替わり上演。机づくしの「D_E_S_K」に集まったアーティストによるトークをお届けします。

Monochrome Circus × じゅんじゅんSCIENCE 共同製作

「D_E_S_K」

1. 舞台美術にgraf、音楽に山中透を迎える、新しい机『緑のテーブル』新作

2. モノクローム・サーカスの、机『きざはし』『水の家』再演(日替わり上演)

3. じゅんじゅんの、机『deskwork』新作ソロ

京都公演 2009年7月10日(金)〜12(日) @アトリエ劇研 東京公演 2009年7月20日(月祝)~26(日)@こまばアゴラ劇場

詳細 http://www.monochromecircus.com/desk/

机にこだわるデザイナー +

コリオグラファー・ダンサーが卓を囲んだデスク +

「D_E_S_K」談義

坂本公成 [Monochrome Circus] × じゅんじゅん × 服部滋樹 [graf] + 森裕子 [Monochrome Circus]

構成:古後奈緒子 坂本公成(さかもと・こうせい) じゅんじゅんSCIENCE

マイムカンパニー水と油を経て、その活動休止後のソロプロジェクトとして2006年にじゅんじゅんSCIENCEを設立。舞台表現における観客と作品の関係を科学になぞらえ、「科学の視覚化」を掲げ、既存のダンスやマイムにとらわれない作品を目指してソロを中心に外部振付やアンサンブルの作品も制作。ダンスやマイムをはじめとするフィジカルシアター普及のためのワークショップ活動も全国各地で盛んに行う。 服部滋樹(はっとり・しげき) 森裕子(もり・ゆうこ)

撮影:小鹿由加里(underline)

「D_E_S_K」に3人が集まったわけ

坂本 そもそもカンパニーとしての「Monochrome Circus」では、外部の振付家に作品をつくってもらうことを普段から考えていて、実際、10年以上再演し続けている外部委託作品もあったりするの。日本のダンスのカンパニーって、一般に1人の振付家の作品だけを踊ることが多いんだけど、僕ら以外の作品観や身体観が入ってくることで、新陳代謝が良くなるといった考えで。ダンサーも長くうちだけで踊っていると詰まってくるしね。そのとき、もちろん誰でもいいわけじゃない。身体言語なり考え方なり、何かしら接点がないとうまくいかないこともわかっているから、そこらへんは慎重に。今回お願いしたじゅんじゅんとは、僕が2002年にACCのグラントをもらってニューヨークに留学していたときに、当時彼がやっていたカンパニー「水と油」がジャパンソサエティに招ばれていて……。

じゅんじゅん 「コンタクト・インプロビゼーショングループC.I.co.」の勝部ちこさんに、「坂本さんが行ってるんでしょ」って言って、紹介してもらった。

坂本 そのときにじゅんじゅんは僕の「収穫祭/パフォーマンスの出前」に参加してくれて、僕も『スープ』を見たんだけど、これが素晴らしかった。物使い、視覚のトリック、グループとしてのアンサンブル。「おぉっ。力のあるカンパニーやな」って。もちろん、アプローチも切り取る層の好みも違うとしても。それで2007年に京都芸術センターのコーチング・プロジェクトで振付講師を務めてもらったり、北九州芸術劇場で彼がやったクリエイション(ダンスラボ2007『迷宮のつくりかた』)を見に行ったり、CIMJを一緒に行(おこな)ったり、徐々にお互いのアプローチの違いを確かめていくようにした。

じゅん お互い行ったり来たりしているうちに、「正反対の入り口から同じような山に登ってる」って。よく話してるよね。

坂本 うん。それで今回の「D_E_S_K」の鍵にもなるんだけど、「水と油」の作品には絶対机と椅子が出てくるよね。ないやつないでしょう?

じゅん ないね。10個ぐらいあるけど全部出てくる。

坂本 僕らも机を使っている作品が結構あって、『水の家』、『きざはし』、『借家人』、『蠅の誕生』と。「なんでここまで机?」って部分は追い追い話すとして、ともかく机をフィーチャーしてじゅんじゅんと作品をつくるとなったときに、家具デザインから出発している「graf」さんに、宣伝美術から舞台美術のディレクションまで絡んでもらえたらすごいんじゃないかと思ったわけですね。

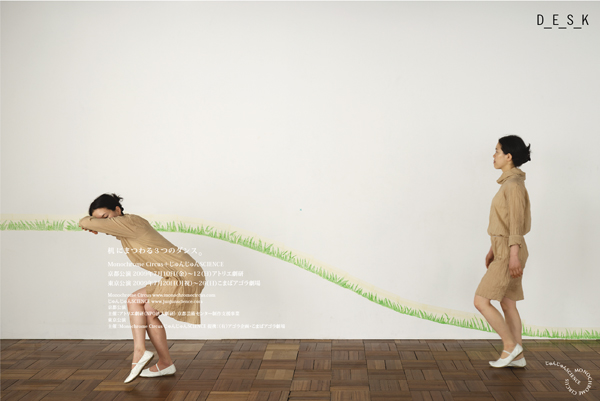

服部 普段、家具を作るときは、日常スケールの物をデザインしているんだけど、2人がテーブルの高さを「地上と地下」、「表と裏」とも捉えられるって話しているのを聞いて、それは衝撃的だった。だから「D_E_S_K」の宣伝美術も、グランドライン(地表線)とデスク高ってところから出発した。そこから舞台美術をやる『緑のテーブル』の緑をどう捉えるかってところで、芝生がデスクの高さまで自然に描いてゆく波みたいなイメージが出て来て、じゅんじゅんさんの「女の子の手のひらに1/10スケールの椅子を載せて〜」って話なんかも思い出して、白い空間の中にすーっと女の子が歩いてって芝生の上にいるのと、机にもたれるというイメージが重なった。今回、制作時間が短かったこともあって、「あ、これ一撃必勝や」って(笑)。

デスク スケールの不思議

坂本 これ、机の高さなんや。このポーズをつくるのに、実際に机と椅子を置いて後で抜いたり、そこまではしなかった? 空気椅子、人間机?

服部 最初は置いてデジタルで消しちゃおうかとも考えたけど、デスク高を75センチに測って、空気椅子でやったんですよ。これ、プロのモデルにやってもらっても無理なんちゃう? と思ってたんだけど、制作の小鹿さんがちょうどパフォーマンスとかも練習してるって聞いて、「いけるんちゃうん」って。

坂本 75センチってのは、規格か何か?

服部 うん。人間工学的に出された標準で。

坂本 そういうのが決まってるんだ。海外もそうなの?

服部 海外が75。日本だともうちょっと低くなって73。

坂本 家具デザインとか、どういう基準で作られているのかって不思議。一般的にだいたい同じ高さになっているのは、なんでやろうって。

服部 実際にはそのあたりは微妙なコントロールがあって、75っていうのは、日常生活で一番時間を長く過ごすためのスケールになってるのね。例えばカウンター高だと95とか110で、それは長時間いるというより、もたれかかってお酒を飲むってことに拠っている。要は人間の日常で軸となる、空間だけじゃなくて時間も含んだスケールなんですね。

じゅん 椅子だと靴の高さが入る場合もありますよね? 例えば家とレストランでは違うのかな。

服部 違いますね。ヨーロッパの椅子の高さは48〜46センチくらい。日本は44、45。ソファー高になると38。だからヨーロッパからアンティークの家具が日本に入ってくると、だいたい2センチくらいカットしないと日常サイズに合わない。最近の日本人は体格が変わってそのまま通用することもあるけれど、ほんの15年前は「カットしてください」と言われたこともありましたね。

じゅん そういえばワールドツアーのとき、現地調達した椅子が高すぎて困ったことがあった。椅子ごと倒れる動きなんか、自分の高さだと受け身がとれるけど、「これ、どうしよう」って。

坂本 現地調達って、怖くない?

じゅん でも「あるから」って言われて、行ってから「『ある』っても、これじゃねえ……」って。

服部 切ったの?

じゅん いや、結局自分たち(の動き方)でなんとかした。

服部 不思議やね。決まった高さでだいたいみんなフィットしているのもおかしいし。

坂本 体のほうで学習している部分もあるんじゃない?

服部 アフォーダンス的に体は理解しているんだろうね。

デスク 日常+標準を裏返す

坂本 その基準っていうのは誰が決めているの?

服部 人間工学上ってことで、標準スケールが出されているの。

坂本 じゃあ、わざと低くつくったりもできる。

服部 もちろんそれは自由。面白いのは、回転率を上げるためのレストランとか。

一同 あ〜、聞いたことある。

服部 クッションの硬さなんか3層、4層構造で、めちゃめちゃ微妙なコントロールをするわけですよ。お家で使うような椅子とかソファーだと、一番柔らかいのから硬いのへ。そうするとファーストインパクトは柔らかくてお尻を入れるとだんだん沈んでって、最後に一番硬い層に行き着く。あまり柔らかすぎると人って落ち着かないので、最後まで体重をもたれさせると落ち着くって具合にしておくんです。ってことは、順番を反転させると……、

じゅん 落ち着かない椅子ができて、回転率が上がる。

坂本 そうすると、例えば高〜い机で居心地悪そうな椅子に長く正座していたりすると、見ているほうが不安になってきちゃうような作品をつくることも可能だよね。

服部 前に僕らが作品でつくった1.8倍サイズの机とか椅子って、見せたことありましたよね。それは商品として作られている1/1スケールの椅子と机を、デザインを全く変えることなくスケールだけ1.8にして作ったんです。それで公開会議をしようと言うんでやってみたら……、

じゅん 足が地面に付かない。

服部 そうそう。脚ぷらぷらして大人が子どもになっちゃって、難しい会議ができなかった(笑)。その手法は奈良美智さんと「A to Z」をしたときも使って、S/M/Lとスケールの違う部屋を作ったんです。Sの部屋では豪華なソファーとかがあって、子どもが大人になれる。Lの部屋では大人が子どもに。そうすると、椅子の高さだけで空間自体が変わるし、大人が子どもになるって点で時間を変えちゃうこともできる。そんなトリックはありかなと。

じゅん 美術家のロン・ミュエクなんかそうだよね。10倍くらいのハイパーリアルな赤ちゃんがあるかと思えば、微妙に2.5メートルくらいの女の人もいる。あれだけリアルにやられると、自分の感覚が揺さぶられておかしくなる。

服部 固定概念をスケールで変えてしまうっていう面白さは確実にありますね。

じゅん ミニチュアなんかもそうだよね。見ているとその中にぐーっと入ってゆく。それが面白いということがある。

坂本 じゅんじゅんが北九州芸術劇場でやった作品もね。カメラの縮尺を上手に使っていて、スクリーンに映すのは実際より大きくしていた。

服部 うまいよな。

デスク いつもずーっとそこにある物

坂本 考えてみれば机って、人類が一番長くそこで時間を費やすオブジェクトなんじゃないかと。僕自身、生まれてからこいつに向かっていた時間が一番長いと思う。

じゅん こんな風に人が話をするときにも、常に真ん中にあるよね。囲んでないほうが不自然。

坂本 確かに椅子に座って机なしで向かい合うっていうのも、落ち着かない。

じゅん 例えばこうやって喋っている中で、何か抜いたらどうなるのか。ノートでも、チラシでもさほど気にならないけど、机は即ヘンとなる。逆に机がなくてもノートや紙がこう重なっていると、目はそこを補って、机があるもんだと見たりするってことがある。それだけ生活の体重をかける支点になってるんだ。だったらそれを逆手にとる。ないのが不自然だったら、その不自然のほうを極めるんじゃなくて、ないことではたらく普通みたいなところを突いてゆく。そんな話を最初にしていた。

坂本 彼、けっこう机に詳しくてさ。特に支点のとこに何を貼ったら滑りやすくなるかとか。(笑)

じゅん 「カグスベール」って、昔ヨーロッパにはなかったの。それで持っていって使ったら、みんな「これは何だ?」って。「どこに売ってるんだ?」「日本だよ」って(笑)。あれをつけると、日常では動かない物ががんがん動くから、混乱度が高くなる。そのあたり、「水と油」のときは、特に考えず「要るじゃんね」と使っていたようでいて、たぶんパントマイムの「物」のない感じがいやだったんですよ。日常の中に普通にあるから、お芝居を見ていても机って必ずといっていいほどありますよね。なのに何もかも体で説明しなきゃいけないなんて、「そんなの、出しゃいいじゃん」って。一緒にやっていた小野寺は「会話がなくてもお芝居として成り立つような状態をつくればいい」って話してて、なるほどねと。そうすると、僅かな物であればそれをすっ飛ばせばなくなる。机をぶん投げたり、滑らせたりすれば絵が変わるってところで、僕は場面を転換できるって思った。アンサンブルだって、4人で人手が足りないから、椅子とか机を交えればより多くの動線が見せられるんじゃないかってパスとかしだした。

坂本 僕が机を使いだしたのは、明らかに制約を生みだすため。何も無い舞台で、ダンサーも身一つで魅せてなんぼみたいなところがあるんだけれど、僕はそこで、何か限定しちゃいたいってところが常にある。

服部 動ける空間も決められちゃうし、見る側もインスピレーションが広がっちゃう。

坂本 空間的にも視覚的にも絶対に文脈ができちゃうね。見る側も、物を中心に何かを読み取ろうとしてしまうところがある。

じゅん なるほどね。まさにそこが逆で面白い。僕はそこを誤解させてぶっ壊したいほう。梯子登らせてはずすみたいな。安心してこうやって話していると思っている。そこで(安心のもとを)はずして、何でこう思っているのかってところまではずしていく。

坂本 僕らは机を使うとき、置いてとにかく動いてみる。外から見た視覚の論理じゃなくて、そこにある物の物理的、触覚的なところを体で徹底的に試すやり方から入る。本当に逆だよね。机だけじゃなくて、壁から床へのアプローチまで。

じゅん 結果、ボキャブラリーは似ていたりするんだけど、入り口が全然違うから、今回のリハではダンサーが混乱することもあるみたい。それでせめぎあって、どっかで合うのかって言えば、たぶん合致するところはないかも知れない。ないときのほうが多いわけで。でもお互いに捕まえたとか、乗越えたとか、誤解し合ってればいいの。お互いに相容れてると思っていればいい。

服部 そこは2人が重なってゆくともっと面白くなってゆくかもね。最初はテーブルっていう認識は捨てて、例えば類人猿が「何やこれ?」って。むしろ坂本さんはそっちでしょ?「類人猿」は失礼やけど(笑)。

坂本 すごくいい喩えよ。「狭いぞ〜、暗いぞ〜、閉じこもるのにいいぞ〜」って(笑)。石でがんがんやり出しちゃうかも。それこそ人類がずーっと向き合ってきたオブジェなら、類人猿とか少数民族とかどう向き合うかって想像しちゃって。だって、こんな形をしてなくてもいいのに、要は物があってそいつを切りたいとか叩き潰したいとかってときに、土の上ではやらないわな、石の上でやるでしょ。それも机なわけで、そら机がない文化ってないやろう、どこにでもあるわーってところで、発生の大もとにある時間にも関わっていける。

じゅん 確かにね、椅子がない文化はあるもんね。

坂本 そういえば、音楽のない文化も、ダンスのない文化もないんだって。

服部 その起源みたいなところから、「『机』っていうんや、これ」ってなったら、じゅんじゅんさんにタッチすると、そこからまた机っていう認識がはぐらかされてゆく。そういうかけ合いってすごいよね。

じゅん そうすると多義的になる感じがする。同じ行為でも見る人によって違う風に見える。「D_E_S_K」でも、そうやって異なるものを机にがちゃっと重ねてって、誤解が生まれる状況をつくればいい。

家具の日常と非日常

服部 さっきから話されていることって、デザインの世界で物を生むっていうこととすごく近いところにあると思う。僕は家具を扱う仕事をしながら、「日常と非日常をどう行き来するか」ってよく考えるの。というのは、これ(机)ってハードとして存在したらずーっと変わらない、例えば家具として人の家に入ってもその物自体は一生変わらないでしょう。でも人は変わるから、「家にこのテーブルがあったらもっと幸せかも」って買って帰ってくれても、その喜びは薄れていって日常化してしまう。その日常化したところを更新していかないと、こいつは忘れ去られるだけなんですよ。だから、日常と非日常を行き来することによって、いかにこいつが強度を増すか、保たれるようになるかってことを考えたいなって。

坂本 それ、よくわかる。僕、久しぶりにちょっとゆとりのある時間が出来てふと家の中を眺めると、要らない物だらけ。元々物を持つのが嫌いで、ダンスをやり出してからその傾向は強くなったんだけど、忙しい日常が続いちゃうと、買う、置くってことを繰り返して、溜まるってサイクルになってゆく。それでこの間ぐわっと捨てた。そうすると、空間に余白ができて家具の配置も変えたいって欲望が芽ばえたり。小さい物は捨てられるけど、大きい物って置いちゃったら終りなんだなって思ったり。大きな家具を扱う服部さんなんか、そのあたりを考えてデザインされるんじゃないかなって。

服部 例えば10代のときに見ているテーブルは、20代、30代……と全然違ってくるはずなんですよね。それぞれの時間軸に適合するのが「フィットする」テーブルだと思うんだけど、自分のほうが変わってしまう。それでも強いテーブルがあれば、それがその人にとってのベストなテーブル、強度がある道具になるんじゃないかと。

坂本 何となく言わんとするところはわかる。ずっと置いておきたい本棚とか。

服部 そうなるには、こいつがハードだったら、更新するためのソフトが必要だったりする。そこは、やくざ映画を見る前と後によく喩えるの。背中を丸めた男の子がやくざ映画を見に行きました。背中を丸めているってことは、心もちょっと淋しかったりするのかも知れない。でも映画館を出た瞬間から、いきなりイケイケになっちゃって肩で風を切りながら煙草をすぱすぱ。たぶんそれがソフトの力だ。そういったソフトの力ってのは、どういう切り口でデザインしているかでも変わってくるんじゃないかなって。その作用も見込んで道具が生みだされれば、その道具が一人の人に長く使いこなされるってことにつながるのかも。それで、道具って、人の行動を促進したり補助したりしてくれる物だと思うんだけど、日常と非日常をつなぐ道具が存在してくれれば、それとの関わりで日常はサーカスにもお芝居になるかも知れないし、その人の人生は変わるんじゃないか、もっとポジティブに生きていけるんじゃないかって思う。だから「フィットする」道具って大事かな、家具はそうあって欲しいなって思っている。

坂本 物との相互の関わりで人が更新されるっていうのと、その逆と。体もそうだよね。

服部 例えばじゅんじゅんさんが、テーブルなんだけど動かしたりして、そういうトリックをかけることでその日常性を逆に突くっていう話。アフォーダンスって、個々であろうという意識の中でみんな物を使ってるわけじゃない。同様に、コップを持ち上げるという動作の中に何かトリックをしこむと、例えばこのコップが1トンくらいあったりすると、「おおっ」となって、すると坂本さんが言っていたような物を持つことの大もとのところにだって引き返せる。そういった物づくりを考えることが、プロダクトデザインの次のステップなんちゃうかって。

じゅん こないだ、魔法瓶のボトルがステンレスじゃなくチタンで出来ていて、持ち上げようとしたら思ったより軽くて「中身入ってるの?」ってなったことがあった。それだけで笑っちゃうって話なんだけど。物との関わりで、普段は省エネで暮らしてるんだ、便利になれば自分のエネルギーを減らすんだってこともあるね。

“便利”じゃない道具へ?!

服部 それは、不便になってわかることでもあると思う。昔は人の知性や知識によって便利にしていたのに、今は物が便利になっていて、知性が鍛えられないってことになっているんじゃないかって。それで、機能はもう出そろってしまったので外側だけ変えるとかということになると、物を作ることがうすっぺらになっていって、下手すると、つくらないほうがいいんじゃないかって。手に取る側も、引っかかるポイントが経済とか情報により過ぎているので、それを逆行したりしなきゃいけないんじゃないかとかね。僕自身、今までは機能的につくらないと無駄じゃないかって思っていたんだけど、最近、不便につくることって必要やなっていう考えになってきている。

森 建築でも、そういう考えで造っているところがありますよね。ケアハウスでも段差をなくす方向に行っているけど、段差をある状態でどう住むかとか。

坂本 そうやって身体の知性に目が向いたときに、目的意識によって切り分けられていた空間の序列を一回帳消しにして、そこで探ろうっていう試みなんかも出てくる。コンタクト・インプロヴィゼーションなんかは特にそうだけど、それを生み出したポストモダンダンスのムーブメントを知る人のワークには概して、知覚を見直すってことが大きな割合を占めているの。そのとき、目を閉じたり開いたりして、わざとドミナントな器官のはたらきを欠落させたりするんですよ。

服部 よりよい生活者を育てることを考えると、そういう話になる。面白い話があって。西洋包丁と和包丁の違い。西洋包丁は手で握り易いようにハンドルがついている。和は刃に筒が刺さっているだけ。あれって、道具を使う感覚が全然違うんです。日本人だからそう考えるのかも知れないんだけれど、西洋包丁は道具を人に近づけている。和のほうは道具に人が近づくんですよ。そうやって自分のグリップ感を道具に慣らしてゆく。別の例を言うと、アーチェリーと弓道の弓も違う。アーチェリーには高低調整のためのゲージがついている。弓道のほうにはないので、的までの間にある風を予測するってことが必要になってくる。これって、自然とどうつきあっているかということなんかにつながってゆく。包丁は何のためにあるかと考えると、自然の物を食べやすい形にカットすることが第一にくるけれど、もしかすると、人と自然の間にある道具を、自然に近づくために、不便につくっているのかも知れない。道具に接する以前の考え方が、西洋と東洋で違うんじゃないかなって。

坂本 包丁のことはよく考えますね。ヨーロッパとか行って、「なんでこんなに切れないの?!」って。切れさえすればいいのか? 切る手応えの「肌理」みたいな部分に対する問いはないのか?

じゅん 箸とフォークの違いもね。機能が専門分化されている。

森 筆もね。より自然に近い感じがする。

服部 そこで物との関係がコントロールする一方じゃなくて、自然とか、何か他の作用も含めたものになっている。お茶碗もそう。向うはカップだから取っ手に指を引っかける。でも基本の形は日本の手のひらでいただくかたち。動作に合わせて道具が生まれている。

坂本 肌理とか、偶然性とかを含めてるね。確かに和物でいい物って、たたずまいがいいというか、つくり手の体まで感じちゃうようなことってありますね。

服部 物との付き合い方、自然との付き合い方の違いというところからデザインが始まると考えると、不便なんだけど、人がそこに気づく方向にシフトしてくのが必要なんじゃないかって思うんですよ。そうすることで、今まで気づかなかった動きにもつながってゆくだろうし。で、この流れで「サバイバル」の話もしていい?

坂本 そういえば、今年のgrafのテーマって言っていましたね。

今の時代のサバイバル

服部 そう。僕、ボーイスカウトだったんですよ。家には70年代に書かれているサバイバルブックがあるんだけど、読み返してみたら、80年代以降の物とは明らかな傾向の違いがあるの。70年代は自然をどう制覇するか、どう闘うか。80年代とかになっていくと、エコロジーに対する意識が高くなっていって、自然とどう共存するかにシフトする。例えば70年代のほうは、日常生活をいかに自然の中でするかっていう姿勢で、だから人間の時間軸を自然の中に持ち込もうとしている。遅くなってくると、逆。例えば薪を焚くっていう行為をとると、70年代頃の本は、とにかく薪と葉っぱを集めなさい、そしてどこでもいいから炊きなさい。80年代以降の本は、木の枝や根っこのことを考える。木の側では火をたかない。土の下に根っこがあることに気づきなさいとか言い出す。このシフトは、たぶんどんどん便利になったこととも並行しているんだろうね。

坂本 サバイバルで思い出したのが、『サラエボ旅行案内』。旧ユーゴスラビア紛争で、サラエボが銃撃戦の渦中にあったとき、都市なんだけど、水、電気なんかのライフラインが断たれて、その中でどう生き延びるかっていう状況になった。ある程度沈静化した94年に、そこでサバイバルしたアーティストや文化人が、その知恵を集めて「ミシュラン・ガイドブック」の体裁をシュミレートして本を出したの。

服部 結局、今の時代を生き抜くためのサバイバルブックが、その時代、状況によって必要になる。今、それをつくれたらいいなって。

森 いろんな状況であるよね。自然で遊びたい人用でもいいし、兵士用、ホームレス用…アーティスト用があったらいいのにな。

服部 ある環境に即して培われた知恵だから、経験者しかつくれないけどね。

坂本 サバイバルな状況で蓄積される知恵をどう共有するか、か。この間、芸術家のヘルスサポートをやっているNPO「芸術家のくすり箱」の方を、「京都の暑い夏」フェスに呼んだの。故障したアーティストに治療をサポートしてくれるんだけど、ダンサーによって体の使い方も違うから、個別の症状と状況も調査して蓄積して、医療関係者やダンサーにフィードバックしている。面白いのは、公募でサポートとセットの助成もしていて、じゅんじゅんはその1番目のサポート助成獲得者なの。

服部 へえ〜。面白いね。

じゅん ヘルニアで腰をやって手術もしていて、立てなくて救急車を劇場に呼んだこともあるくらい。バランスディスクはそのときに勧められたの。体幹をつくるのに。ダンサーってそういうケアを大事にすべきだとか、復帰のためのサポート体制がないなんてことは、故障をするまで考えもしなかった。

服部 スポーツ医学はあるけれど。

坂本 微妙に違うんだよね。それに使う人の身体が変わればまた変わってくる。

服部 違うんだろうね。あってもいいのにね。

じゅん 自己責任を超えた社会的なサポートが必要だという考えが根付かないのは、踊っている側がそう思っているからってこともある。ない以前にダンサーが自分で勝手に好きにやっている。サポートもお客が必要としなきゃいらない、そこまで社会に必要とされていないって、僕自身が思っていた。だから故障する前も、そういったトレーニングをやるでもなく、がーっと体を使って、多少悪くてもお金を貰ってやってるんだし、とにかく出なきゃ認められなきゃって。やっぱり舞台はお客さんが来てなんぼだし、そういうものだと思っていたしね。

“ふだん”をひっぺがし突破させる

坂本 ここまで話が及ぶと、この3人はたまたまここにいるのではないって気がますますしてくるな。

服部 なんかこれは、与えられた運命かも知れないって(笑)。

坂本 最初から話は一貫していて、物に対してふだんの接し方を離れて関わっていって、自明のものとして見ないようにっていうことと、物のつくり手として、そこをいかに経験としてかたちづくってゆけるかっていうこと。そこが成立するのであれば、ダンスでも家具でも、なんでもいい。自明のものと見ないってことでは、ぼくらが長年つきあってきたコンタクト・インプロヴィゼーションでも、あるよね。床でも立つところっていうんじゃなくて、ごろごろ転がってみたり。最近僕が凝っているのは、立つ、歩く、走るって減らして考えて、その間で起こっている無数の事柄を見るってこと。日常の体の秩序を問うみたいな意識と、物に応じて体を見てゆくってことで。というのが、ワークショップとかを観察していると、ダンサーでもそうなんだけど、言語的に切り分けられている「走る」と「歩く」があって、その間が存在しなかったりするの。だから踊り方を学ぶっていうこと以前に、言葉と体が貼付いているところをはがして体の知覚を観察してみると面白い。で、もっと減らして、立つってところから一歩踏み出すだけでも、実際にやってみると体の中ですごいことが起こっている。例えば立つことの中には生命の歴史が詰まっていて、30何億年前に何か立つことをめざすような意志のようなものが生まれて、細胞を組織化して、アメーバ状のものだったりしたのが、魚だったら陸に上がっては虫類になって、四つ足の動物になって、首を持ち上げられるようになって、前脚が自由になって、そのうち二足歩行をするようになった。この間に重力に対する闘いというか、知恵が起こっているわけですよね。しかもそれって、無意識にできちゃうでしょう。明らかに脳の中には抗重力反応って作用があって、「立て」って伝達しなくてもやるように人間の身体はできている。だから立つっていうのはそれだけの歴史を秘めていて、そういったことを感じてみるワークをするだけでも、天と地がひっくり返るような体験だったりする。

森 そうやって、こちらは体のほうでいろいろ探ってきたわけだけど、お客さんの目を意識してそこをはぐらかそうっていうのは、じゅんじゅんがやってきたことよね。

じゅん 体を動かして何かするっていうことに関しては、「自分が喜んでもお客さんは喜ばんだろ」って諦めがあるわけ。どってことない人がパフォーマンスをやって、どうやってお金をとれるのかなっていうところから始まっているの。そういう意味では最初から何かいいものがあって、それをどうぞって提示しているわけじゃなく、観客をどうだましてゆくかに関心が向かうのは、普通のダンサーとギャップがあるんだなと思っている。もちろんそっち側のワークを受けて、体をつくること、踊ることを獲得してくってことは大事だと思って、自分たちでもそういうことをやるけれど、それでも観客との断絶はあるじゃない。こちらでやっていることがお客には届いてないってことがすごくあるし、逆に観客としてみたら見に来ないよねって、僕の中でもギャップがある。だから、過程だけ見せてもだめじゃん、面白いもの見せてよっていうのがお客にはあるし、それは観客の怠慢でもあるんだけれど、そういう人たちに気づかせることも必要で、そこはどうやればいいのか突破口を見つけなきゃならない。突破すればそういった裏側の過程も見えてくるだろうけど、どちらかがやらなきゃだめで、それは見て欲しいと思うこっちがやらなきゃねえ。観客に対してつんつんつついてゆきながら、それぞれでやり合えればね。

坂本 そこは見ると演じるの間を、やっぱりひっぺがす感じなのかな。そのときに、経験としてかたちづくるという部分が問われるんだと思う。日常の基準が変わるっていうのは、物理的な空間のしつらえでもあるけれど、入った一人の観客に対しては固有の体験なわけで、そこの経験をかたちづくってゆくところは難しい。理想で言えば、劇場をつくるところからやれたらいいなあと思う。そこまでやれたら、観客の見る身体っていうところからつくれるわけじゃない。突き詰めれば、そこからできたらいい作品できるんだろうな。楽しいだろうなって。そういう意味で、劇場じゃないスペース、路上とかでやるのって面白い。それはなかなか簡単にはできないから、自分が日常生活の中で体験しているときに、これが作品だったらどうなるとかとか、想像上ね。

じゅん この間別府でやった『別府商店街ダンス化計画“ダンサーを探せ!!”』なんか、話を聞いてみたらそうなんじゃない? イベントと言ってしまえばそれまでだけど、それぞれが暮らしている状況に揺さぶりをかけるところを含んでいるわけじゃない。それが一般の人が参加する、インスタレーション的な作品になっているなって。

坂本 そうね。体っていうのがどこにいるのか。見たり聞いたり食べたりいろんなところでしているわけで。そういう空間で場をずらしてみるとか、たとえばアロママッサージ屋を装ったダンサーとかどうかな? とか、でもこれは怪しすぎるなとか、いろんなことを考えるけどね。

じゅん 温泉とかどう? 裸でやる。

一同 (笑)

Monochrome Circus主宰。京都を拠点に活動するダンスカンパニーMonochrome Circusを1990年に設立。「身体をめぐる/との対話」をテーマに国内外で活動を続ける。大小の作品群7作品から構成される『掌編ダンス集』をはじめ、アウトリーチ的プロジェクト「収穫祭シリーズ」や19人とのデュエット『旅の道連れ』、Dumb Typeの照明家藤本隆行とのコラボレーション『Refined Colors』など13のレパートリー作品を維持する。それぞれがソロやデュオを踊りきる力量を持ちながら、一方でコンタクトなどを生かした有機的なアンサンブルが持ち味のダンサー集団と活動。

graf代表・デザイナー・クリエイティブディレクター。京都精華大学デザイン学部建築学科、准教授。1998年大阪、南堀江にショールーム“graf”をオープン。2000年に「暮らしのための構造」を考えてものづくりをするクリエイティブユニット“decorative mode no.3”設立。同年、中之島に移転し、“graf bld.”を設立。grafはスペースデザイン、家具、照明、グラフィック、プロダクトデザイン、アートから食に至るまで、既存のものにとらわれない自由なデザイン展開で、多方面にわたり活動中。大阪を拠点に、ロンドンオフィス、東京ブランチも展開している。

1993〜98年にMATOMA France-Japonに参加し、アヴィニョン演劇祭など数多くの国際的舞台に立つ。Monochrome Circusのメンバーとして、ほぼすべての作品にダンサー・振付家として関わる。コンタクト・インプロヴィゼーションや「身体への気づき」のワークショップを多数行い、踊ることの根源的な楽しさを伝える講師としても定評がある。

-

- ■2015.7.9

【暑い夏15】C-1「チョンさん突撃インタビュー!... - 2015年度暑い夏(京都国際ダンスワークショップフェスティバル)でドキュメント・スタッフをはじめて担当したあっちゃん&こいちゃ........

- ■2015.7.9

-

- ■2015.7.9

【暑い夏15】 C-1「チョンさん突撃インタビュー... - 撮影:すやまあつし 京都芸術センターに、雨に濡れながらも笑顔で現れたチョンさん。 あぁ、この笑顔。僕がインタビューしたいなと........

- ■2015.7.9

-

- ■2015.7.1

【暑い夏15】 all「ダンスとは」インタビュー... - 私は言い方によっては、「運動をすることを拒否して生きてきた」。例えば「自転車で冒険にいこう」と言われれば嬉々として出かけるが、........

- ■2015.7.1

-

- ■2015.6.13

関典子×白河直子(H・アール・カオス)ダイアログ ... - ダンス・アーカイヴは、一部の舞踊研究者やクラシック・ダンスマニアの関心事と思われがちだが、じつはコンテンポラリー・ダンスのシー........

- ■2015.6.13

-

- ■2014.8.5

【暑い夏14】A-1・2「新しい風を取り入れたい…... - ここ数年、私はフェスティバル会場で出会った方とのご縁をもとにインタビューしていく「わらしべ長者インタビュー」ということを続けて........

- ■2014.8.5

-

- ■2013.9.29

伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBAN... - ダンスのうちそと 京都のアンダーグラウンドシーンを支えるライブハウスUrBANGUILD。音楽だけでなく、ダンス、パフォーマ........

- ■2013.9.29

-

- ■2013.6.18

【暑い夏13】一問多答インタビュー ... - インタビュアー・構成:森下瑶 翻訳:橋本純 皆さんは、空間と身体の関係について意識した事はありますか?おそらく普通の........

- ■2013.6.18

-

- ■2013.6.5

【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(2)... - このインタビューのおおもとの動機は、ダンスへの現在形の関心を、体験レポート以外のやり方でも拾い上げることにあります。基本の質問........

- ■2013.6.5

-

- ■2013.6.3

【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー《延長編》 ... - 菅井一輝さんは、本フェスティバルから躍進したダンサーを多く輩出する名古屋のダンスカンパニー、afterimage(アフターイマ........

- ■2013.6.3

-

- ■2013.5.27

【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(1)... - 2年ほど前に偶然はじまった「わらしべ長者インタビュー」。これは、会場内でご縁のあった方に声をかけ、このワークショップフェスティ........

- ■2013.5.27

![伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBANGUILD]](https://danceplusmag.com/manage/wp-content/uploads/2013/09/004.jpg)