interview

/home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23

">

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23

山下残×濱哲史『庭みたいなもの』をめぐって

2011年09月7日

協力:アイホール

山下残の新作は、アイホール・STスポット・山口情報芸術センターの3館共同プロデュース。舞台美術のカミイケタクヤの拠点である高松で劇場空間をシミュレーションし、それを各地へ運ぶというコンセプトのもと、伊丹—横浜—山口—高松の4都市を移動しながら創作が行われてきた。9月9日〜11日のアイホールでの国内初演に先駆け、YCAM InterLabとの共同開発を担う、プログラマーの濱哲史とのダイアローグをお届けします。

残:今回、山口情報芸術センター(以下YCAM)で公演することは決まっていて、共同制作についてはどうするかという時に、僕の言葉を使った作品に興味を持っているプログラマーがラボにいると耳にした。それが濱くんで、創作に関わってもらうことになったんだけど、どういう部分で興味をもってくれたのか気になっていました。僕にとってYCAMは、先鋭的な実験をたくさんしていて魅力的なスペースだから、公演はしたいと昔から思っていた。ただ、自分の作品はローテクな見せ方をするものが多いということもあって、メディアとかテクノロジーを使って創作ということは想像していなかったんですよ。

濱:僕は2009年からYCAMのInterLabというチームに所属していて、メディアアートの展覧会やパフォーマンスなどの制作の際に、割と特殊な技術を提供するのが主な仕事です。プロジェクトごとに全く違う課題があって、僕自身の専門は音響ではあるのですが、クリエイションの場合はプログラミングで関わる場合も多く、音響だけに限らず様々なメディア、たとえば映像を制御するソフトウェアを作ったり、それらを相互に関係づけたインタラクティブなシステムをつくったりしています。近年の話をすると、中谷芙二子さんと高谷史郎さんの『CLOUD FOREST』では、霧と音の出力とポール型のサウンドデバイスの回転の制御を、その時点の気候データも読み込んで同期させるといったシステムをプログラマの古舘健さんと制作しました。一番最近だと、平川典俊さんがミヒャエル・ローターさんと安藤洋子さんとのコラボレーションで作った作品『Beyond the sunbeam through trees―木漏れ日の向こうに』で、マルチプロジェクションの映像、マルチチャンネルスピーカの音響、18個のフルカラーLED照明のそれぞれを制御するプログラムと、それらが観客が操作するルームランナーの動作をトリガーにして同期再生されるといったシステムを作って、それらが関連する様をいかにインスタレーションとして見せてゆくかといったところ。演出家や振付家との仕事もいくつかあって、言葉を使った制作では、一度舞台作品のクリエイションに関わったときに、—それは没になったのですが— 50音を分けて録音した役者の声で、その場で打ち込んだテキストを読ませるという、ボーカロイドの人版みたいなソフトウェアを作って、感情が削れたような声を何人分も重ねて一斉に喋らせるといったことをやっていました。それはまた、学生の頃に自分の作品のために作ったソフトの延長のものでもありました。

残さんの作品は、『そこに書いている』に前後した言葉を用いた作品のいろんな版を含め、ほとんどDVDで見ていました。そして、見ていて一番強く感じたのは「これは生で見ないとわからないな」ということ。ここまで記録映像でわからない作品はないと。それは今、クリエイションをしていて一段と増して感じています。その場にいないとわからない「絶妙な間」で響いてくる感じ、そしてそういうものが作品の軸になっている。

残:「記録できない」のは、僕にしてみれば弱みとも思っている部分。たとえば『そこに書いてある』は観客に本を配って、ページをめくりながら見てもらう作品ですが、濱さんが見た映像も舞台の上のことしか映っていなかったでしょう。その舞台の上とお客さんと本の間のことが記録できないと、後々残っていかないと思ったんですよね。だから今回は、一つにはできた作品の記録ということ、そしてプロセスをちゃんと記録したいという気持ちがありました。

例えば最近やったプロジェクトでは、どう記録したり、プロセスを残していっているんですか? 僕がYCAMで見た作品なんか、これこそ記録しにくいだろうと思ったんだけど。

濱:記録は・・・残してはいるけれど、出してはいないといったものもすごく多いですね・・・いまだ模索中の部分です。

残:中谷さんの霧を用いた作品も、そこにいないとわからないですよね。僕は「メディアを使う」というと、それが記録に残るということにつながると考えていたのかも知れない。でも、テクノロジーやメディアを使うからこそ、記録しにくいものに興味がうつってゆくのかな。

濱:それはありますね。プログラミングをする場合、根本的に記録メディアの固定性に対抗するみたいなところがある。プログラミングで生成されうるものをすべて記録しようとすると、半年以上システムを動かし続けないといけないみたいなことはよくあるし・・・そういうことはある程度意識します。毎回同じことは起こらない、ということだったり。その反面、「ここがいい!」というベストなタイミングや空間的なポジションといった「間」のようなものをジャストで伝える姿勢とは捉えられにくいのが弱みでもある。最近、あらかじめ作り込まれたシーンがプログラムによって動的に切り替えられたりするというような作品を見たのですが、そのシーンの繋ぎ目のところで「あ、間延びしているな」と感じることがありました。僕が関わった作品ではないですけど(笑)。シーンが作り込まれているのに対して、そのつなぎ目がものすごく弱く感じられて、どこを見せたいのかわかりにくいというか、「受け取ろう」という気持ちにならないと受け取れないというか・・・でも後ろでプログラム走ってるし仕方ないか、みたいな。もちろん鑑賞者が能動的でないといけないというのもわかるんだけれど・・・。

残:観客の能動性に任せる部分が強すぎると、不満と言うこと?

濱:その作品を見た時はそう思いました。特に時間のコントロールについては、「ここでこう!」というのは、圧倒的に作者側から来てほしいところ。

残:僕には、メディアアート=インタラクティブ=観客の優位性みたいなイメージがあるんだけど、それは違うの?

濱:インタラクティブの中にも時間軸はあって、体験していく上で受け手に感じさせることって、コントロールしやすくもあると思います。僕が先にあげた作品は観客のインタラクティブ性といっても、歩き回ることができるというくらいだったんだけど、そこをもうちょっと制限しているやり方のほうが、メディアアートのインタラクティブらしさというか・・・。

残:その制限するときの主体は、どこに持ってゆくべきだと思う? 作者? テクノロジー? 観客?

濱:それは作者ですね。

残:じゃあそもそもテクノロジーは必要じゃないんじゃないかっていう気がするんだけど。

濱:作者も観客性は持っていますよね。テクノロジーの前では。作者は第一の観客だという風に作品を作っていっている人はわりといる気がします。例えば『庭みたいなもの』でも、プログラミングを使うと、作品の成り立ちのところで「こうもゆける、ああもゆける」という可能性が無数に出てくる。それこそ抱えきれないほどの結果が出力される。それを見て、その中から選んでいくという作業は、むしろ観客に近い。その選び取る、編集するという作業は、作者がするべきであって、そこでいかに大量の恣意性を突っ込めるかというのが大事かと思います。無限の可能性といったらあれだけど、テクノロジーの組み合わせで生み出される、一つの人生じゃ網羅し得ない無数の結果の中から選ぶのが。

残:インターネット以前/以降の違いもあるのかな。僕らはインターネット以前から作品を作ってきたので、作者としてのスタイルができてからそういうものに触れてきたわけだ。だからテクノロジーが後からやってきた感覚がある。でもネット世代以降の濱くんたちは、情報の空間がすでにそこにあって、そこから何かを選んでゆく感覚なのかな。なんかおっさんぽい質問になるけど(笑)。

濱:それはある。・・・いや、あるのかな? インターネット以前に成立していたものが以降どうなったかという変遷は、僕は身にしみては体験していなくて・・・とはいえ、僕も最初からそういう環境にあったわけでなく、中・高生くらいから始めて、最初はものすごいしょぼいネット環境で苦労してましたけど(笑)。ただ、最初に圧倒されるというか、世の中にはいろんな人がいて既にいろんなことがやられてしまっているんだということは、最初からわかっていた状況だから、まず最初に一端醒めていた気がする。これだけ可能性がある中でどれを選んでゆこうかという、その部分に精力をつぎ込みやすい。例えば、これだけ色々ある、色々知っている、というもの中から「僕はこれをかっこいいと思う」、「いや僕はこれは嫌い・・・」っていう選択をあえて主張していくことが、私個人の主張に相違ないと、そんなことを前向きに思っている節がある、というような気もします。

残:僕の三部作(『そこに書いてある』、『透明人間』、『せきをしてもひとり』)では、言葉の並びが大事なんです。全部身体を通した言葉で、例えば空があったら、それを見上げる動きから次の言葉にゆく。その連なりはすべて、自分の身体感覚で成立している。そこを通しているから、ダンスとして提示できるんだし、それが面白いとも思っていました。ただ、三部作をつくり終わってわからなくなったのは、例えば「山下残」をネットで検索したときに、僕の情報のすぐ隣に「山下駅から徒歩三分」みたいな情報が出てくるでしょう。そういった言葉は身体を通したら出てき得ないわけで、最初はノイズと思って無視していたけど、だんだんと身体が無視できなくなったというか、つながりがある言葉だと思いだした。そこをどう作品に取り入れるかといったこともね。今回、濱くんと一緒に作ることになって、やっぱりつなげ方の回路が、過去のやり方と全く違う。以前は言葉を使ってダンスを記録するということが主眼で、自分にとってのコレオグラフだったんだけど、今回は言葉と身体と、あと言葉と身体を結びつけている具体的なモノが舞台上にあって、その三者の組み合わせパターンが何千項とあって、例えばA(流木)とB(せんたくばさみ)をつなげたらそのパターンが減るとか、そういうことを濱くんが出してきますよね。どこかで作家の決定をしなければならないんだけど、するとアルゴリズムの面白さをなくしてしまう。意図を決めるときに、「作者の意図が強すぎます」と言われたりすることもあって、そのあたりのせめぎあいが面白いところ。

濱:検索すると求めてなかった答えが提示されるというのは、僕もぎりぎり面白いとは思うけど、今の人にはすでに、インターネットに慣れすぎて、ノイズ情報が出てきたとき、ちゃんと捨てていく能力や身体性があったりするのかも知れません。

残:今の若い子は、ノイズを消す能力を持っているということ?

濱:例えば検索ロボットと話して、ロボットはもちろん間違うんだけど、それをきれいな対話として成立させたり、正しい答えを引きだしたりといったことに長けているというか。

残:そこでロボットが持ってくるものが正しいか正しくないかを判断できる人は、言葉とか身体を使って表現したりする時に、何を面白いと思い、何を作品として提示しようとしますかねえ。

濱:それは僕もわからないです・・・。でも、僕もデータが破壊されて正常に再生されないようなこと、—ノイズ、グリッチなど—を面白いと思うけど、そこを極端に追求しようとしたのは、今よりももうちょっと前から、遅くとも2000年初めくらいからコンピューターを触り始めた人じゃないですかね。僕もそのような1人ですけど、ただ最近、どんどんコンピュータを触ってゆくうちに、グリッチやノイズって面白くないなって思ってきています。

残:ブライアン・イーノの最新のアルバムの中に「グリッチ」って曲が入っているけど、そういうのは年寄りがやること(笑)?

濱:いやいや。(笑)人間の手ではどれだけ時間をかけても到底できないものがコンピューターによっていとも簡単に大量に出てくるのは、本当に面白い部分。コンピューターはツールではなく現象だという・・・。でも、最近個人的には、ただ眺めることしかできないもの、対面しないものにはあまり面白さを感じなくなってきています。少し話を戻して、今の身体だとどうなのかという部分については、誰もが知っている正解と自分の持っている正しい論理が違ってこないというか、違いに着目するよりもむしろ同調させていくということに興味を持つのかもしれません。自分は他人と違う考えを持っている、ということの真逆で、他人と考え方を揃えていく、私が見ず知らずの多数の他者の中の1人としてとけ込む、共謀して言葉や身体の振る舞いを生み出していく、ということがあるかもしれない。

残:例えばYCAM で土方巽特集とかをするじゃないですか。ああいう特権的な身体言語と、特権的な身体から何を取り出そうとしているのか、と思うんですよね。今言われているグリッチとかノイズって、昔だとシュール・レアリスムにも似ていると思うんですよ。そのあたりがどういう方向に興味や視点がうつっているのか非常に興味がありますね。

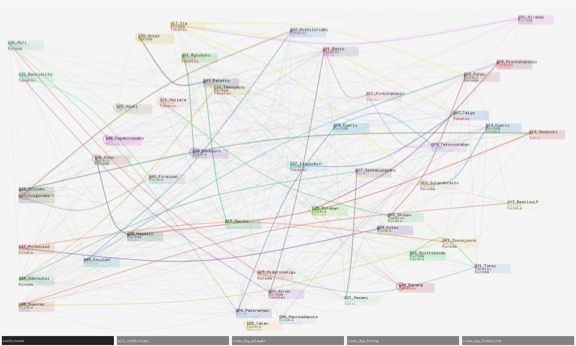

濱:今やっている作業はトライ&エラーが多い。50個ぐらいの「シーケンス」とよばれる素材−つまりダンスピース−のデータ、言い方を変えればオブジェクトがあって、それらは幾つかのパラメータを持っていて、それを設定していくことで、自ずとオブジェクト同士が次々に連鎖していくといったプログラムを作りました。残さんがこれまでやってきた方法の中で、それらのピースを50個なら50個のカードを作って、目の前で並べてみるという作業があったと伺ったのですが、コンピューターやプログラムといったものが強いのは、そのカードに設定を打ち込んでやると、ある時間長の…公演全体をも予想できるかといったぐらいの長いコンビネーションが、ランダムではなく、ある整合性のとれたものとして、しかも幾つも出てくる。そうすると、カードAとカードBの連なり、FとNの連なりといった、そういった一つ一つのつながりを積み重ねていくのではなくて、プログラムが弾き出したA→F→G→I→O→N→R→T→U→Pの繋がりを一旦見てみよう、その次はR→T→U→P→O→A→F→Kの繋がりやってみよう、といった、長いトライができる。そうすると、一つ一つの繋がりを重ねて紡ぎ上げていくといった方法ではあり得なかったであろう、色色な、それこそうるさいノイズや間延びだったり、あるいは、まさかの「いい間」「いい感覚」みたいなものが現れてきたりします。そういった結果をある時にはNGにして、ある時にはあえて選びとって、また一つ一つのオブジェクトのパラメータを修正して、という作業を繰り返して、完成に近づけていきます。こういったやり方というのは、プログラムを用いる場合は多々あって、たとえば何らかのサウンドピースを作るときに、まず音を連ならせるプログラムを書いてその結果を1時間録音して、使うのはそのうちベストの1分。とか。ゼロから音を鳴らしてみよう、じゃなくて、既に出来上がったもの、プログラムによって提示されたものを観察してそこから良い部分を発見していこうというやり方。今回、そのやり方が落とし込めているというか、うまくいっているんじゃないかと思いつつ、残さんはどう思っているのかも気になる。

残:確かにそういう作業の中で「おっ」ていう何かが出来上がる。ただ僕が今不安に思うのは、それを普遍的なものとして信じていいのかということ。それを劇場でやってみたところでどういう反応なんだろう? いくつか選択肢があって作家として決めなければならない時に、ひとつ間違うと全部違う方向にいってしまう。昔なら自分の身体感覚で決めていたけど、今回は自分と違う身体感覚の人が隣にいて、違う論理を言ってくれる。それはいいことで面白いと思っているんだけど、劇場で観客に見せたときにどうかなという部分はね。そこは今回コンピューターを通すってことで、僕も慎重になっているのかも知れない。

濱:僕は、今回はプログラム以前に素材の力が強いと思っています。出てきたものをまとめて観させてもらったときに、段々と出演者の、言うなれば“人となり”のことをちゃんと認識し始めてしまった。たとえば、ある役者さんの声を一言聞いたら、それがどれだけシリアスな言葉でも、もはや笑いをこらえられなくなってしまったんです。いつのまにかそうなってしまう、出演者を妙に近くに感じてしまう、ただの親近感とは別だと思うのですが、そこに奇跡のようなものを感じていて。そういった奇跡の素材をどうつなげるかは、作業していて面白いところだけど、だからこそ不安というのを僕も感じている。

制作に入る前、今回どういう作品にするかという話をした時、残さんはノイズミュージックが気になる、それをやりたいという話をされていましたよね。で、実際素材を見せてもらったら、それはもう並べるだけで可能だと思った。ただ、ノイズミュージックといっても、残さんが好きなのは緻密な丁寧につくりこまれたノイズミュージックって言っていたので、そこが今一番気になっていること。今回の残さんの演出で、前の素材と次の素材で出てくる言葉を被らせるといった時に、「あ、また同じ言葉がやってきた」と不思議な感覚を抱いてしまう。こういう構成にめちゃくちゃ見事だと感動する一方で、これはノイズなのか、もしかして綺麗なメロディなんじゃないだろうかと気にしている。

残:「ノイズ」ということで思っていたのは、物質感とか意味のない世界。僕は今まではそういうものを否定していて、肉体そのものより、そこに語るべき事をどんどん入れていった。それはノイズミュージック的なものとは相容れなくて、ある意味、ヒップホップのラップする感覚や詩の朗読なんかと似ているのかなと思っていたんです。でも今回の内容は、その辺に落ちてるモノを、言葉と身体で梱包するというふうに出演者には説明しているのですが、ただ単にモノについて語っているだけで、それをつなぎ合わせてもさらに重要な意味に発展するわけではなく、モノを媒介にすることで、逆に意味が抜け落ちていく、同時に意味が弱まる分つながりが強まっていくっていう作品なんですよね。一つ一つのそのものに意味はなくて、つながりがおきても更に意味がなく、ただただモノとモノや人と人とかのつながりのパイプだけが太くなっていき、公演が終わって静かになった瞬間がつんとくるような、そういう感覚。今僕に必要なのは、それをやりきることじゃないかと思っている。ただその途上で、—ちょうど今—なんかメロディつけなあかんかなとか、なってくる。別に”ノイズミュージック”を委託されてるわけじゃないから、別にメロディが入ってもいいんですけれど、それもプログラミングしてくれる人がいるからこそ考えられる部分がある。一人でやっていると、どんどんメロディで入れてしまうと思うんですよ。そこでサービス精神に行かず踏みとどまるために、濱くんがいるというか。(笑)

濱:じゃ、「ちょっと歌謡曲っぽくなってきましたよ」とか言えばいいんですかね。(笑)

残:作品にサービスを加えてゆくための人なら、あまり意味がない。作品をつくるためのストイックさをどこまでキープしてくれているかという感じの共同制作みたいな感じかなあ。

濱:僕が今気になっているのは、この時代のこのタイミングに、なんでこういう方法論をとって作っていってるのかということ。今回は3つのステップを踏んで素材を生成していった—最初に人の前に物があって、人がその物について大勢の前で説明するという設定から出てきた言葉というか語りを、また別のもう一人が登場した状況で今度はその人だけに説明するように変容させてゆく。そして、最後にその二人が共同で、どちらか一人が先行するではなく、お互いに絶妙な間を取りながら相手の言葉を補いつつその物について語るという風に進めてゆきましたね。最終段階のエクササイズでは、相手の声やその場に流れる間とかタイミングを伺わないといけないから、さらっと喋ってしまうことができない。ようやく努力して声を出すと、それに合わせて体も100パーセント努力し始める。何かを語るのに、いままで持ってきたものを一旦横において、物の前、相手の前で裸にならざるを得ない、という状況になる。この方法は、僕も一度体験させてもらって、とにかく難しい。でもそういうプロセスを通して出来たものを見ていると、さっきもいいましたが、奇跡的な、7人の違ったそれぞれが異常なまでに伝わり、この人のここが好き、この人とは意気投合できるだろうという期待や願望みたいなものをも感じてしまう。まさか舞台を観ててそういう風な感覚を獲得してしまうとは想像していなかった・・・ それでやっぱり、こんなに人が元気のいい感じを見たり、生き生きした言葉を聞く機会って最近なかなか無かったなと思い出して、こういう言葉や声のボリュームが、今、この時代に、僕にとっては大事だったんだと強く感じました。残さんは一度、「(身体は)舞台の上で消えてゆくもの」と言っていたけど、見ていると僕にはそうは思えないんです。

残:そこは僕はダンス業界のアウトサイダーですから。ダンスの人たちがパッションとか全面に押し出しているのを斜めから見て、言葉や道具や方法論といった相反するものをぶつけていって、その意味では身体をどんどん消去してゆくような作品づくりをしている。これまでのアイホール三部作でも、”ダンス”を期待してくる人には「こんなんダンスって言っていいの?」って言われてきた。でも基本的にダンスが嫌いじゃないし、人間も好き。だから方法論が先か、衝動が先かというところであれこれ考えるわけですが、濱くんが捉えてくれたように見られるのは、すごく嬉しいですね。今までと違う方向に来ているかなと思います。まあ、最悪なのは、僕みたいな傾向を持った振付家がプログラマーと一緒になって「人間なんて消滅させてやろう!」という方向に行くことだと思うので(笑)、この組み合わせで作業を重ねた果てに、人間性みたいなものが舞台上で際立つなら、成功じゃないかなと。そういうことをめざさなきゃならないなとは思っています。

山下残 (やました・ざん)

1970年大阪府生まれ。90年代中頃より振付家・演出家として活動を始める。主な

作品に、来場者に本を配り、ステージからのカウントに合わせて、観客がページ

をめくりながら本と舞台を交互に観る「そこに書いてある」、ダンサーの動きを

言葉にして声にする「透明人間」、スクリーンに映写される呼吸の記号と俳句の

テキストを合わせて身体で見せる「せきをしてもひとり」、揺れる舞台装置の上

で踊る「船乗りたち」、動物が演劇をしているようにも見えるダンス作品「動物

の演劇」などがある。

濵 哲史 (はま・さとし)

6月、大阪生まれ。2007年 岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)卒業。2009年 多摩美術大学情報デザイン学科卒業。2009年より現在までYCAM InterLabに所属、インスタレーションやパフォーマンス作品のシステムデザイン、音響デザイン、プログラミングを手がける。個人として、生活録音を編集した音楽シリーズや、音と光を空間に構成したインスタレーション、音響ソフトウェア作品を制作。「複々製に進路をとれ」川崎市市民ミュージアム 2009年、「ヨコハマEIZONE2008」横浜赤れんが倉庫 2008年 などのグループ展に参加。2012年 バンド”Domoy”で、スクラッチ用のLPレコードをリリースする予定。

アイホールダンスコレクションvol.66山下残『庭みたいなもの』

日時: 2011年9月 9日(金)7:30pm

10日(土)3:00pm/7:30pm

11日(日)3:00pm

9月8日(木)3:00pm 伊丹市民限定/プレビュー&トークを開催。伊丹市民の方をご招待します。申込み等は、アイホールまで。 会場: 伊丹アイホール

振付・演出:山下残

出演:黒田政秀、小坂浩之、酒井和哉、末森英実子(おかっぱ企画)、立蔵葉子(青年団)、富松悠、増田美佳

舞台美術:カミイケタクヤ 照明:三浦あさ子 音響:宮田充規 システムデザイン:浜哲史(YCAM InterLab) 舞台監督:浜村修司 チラシ画提供:青木陵子 宣伝美術:かなもりゆうこ

共同開発:YCAM InterLab

企画制作:アイホール[伊丹市立演劇ホール]、STスポット、山口情報芸術センター[YCAM]

国内ツアー情報

神奈川芸術劇場(主催:NPO法人STスポット横浜)

■2011/09.22(thu)~25(sun)

■お問い合わせ:STスポット tel.045-325-0411 http://www.stspot.jp/

山口情報芸術センター

■2012/01/29(sun)

■お問い合わせ:tel.083-901-2222 http://www.ycam.jp/

-

- ■2015.7.9

【暑い夏15】C-1「チョンさん突撃インタビュー!... - 2015年度暑い夏(京都国際ダンスワークショップフェスティバル)でドキュメント・スタッフをはじめて担当したあっちゃん&こいちゃ........

- ■2015.7.9

-

- ■2015.7.9

【暑い夏15】 C-1「チョンさん突撃インタビュー... - 撮影:すやまあつし 京都芸術センターに、雨に濡れながらも笑顔で現れたチョンさん。 あぁ、この笑顔。僕がインタビューしたいなと........

- ■2015.7.9

-

- ■2015.7.1

【暑い夏15】 all「ダンスとは」インタビュー... - 私は言い方によっては、「運動をすることを拒否して生きてきた」。例えば「自転車で冒険にいこう」と言われれば嬉々として出かけるが、........

- ■2015.7.1

-

- ■2015.6.13

関典子×白河直子(H・アール・カオス)ダイアログ ... - ダンス・アーカイヴは、一部の舞踊研究者やクラシック・ダンスマニアの関心事と思われがちだが、じつはコンテンポラリー・ダンスのシー........

- ■2015.6.13

-

- ■2014.8.5

【暑い夏14】A-1・2「新しい風を取り入れたい…... - ここ数年、私はフェスティバル会場で出会った方とのご縁をもとにインタビューしていく「わらしべ長者インタビュー」ということを続けて........

- ■2014.8.5

-

- ■2013.9.29

伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBAN... - ダンスのうちそと 京都のアンダーグラウンドシーンを支えるライブハウスUrBANGUILD。音楽だけでなく、ダンス、パフォーマ........

- ■2013.9.29

-

- ■2013.6.18

【暑い夏13】一問多答インタビュー ... - インタビュアー・構成:森下瑶 翻訳:橋本純 皆さんは、空間と身体の関係について意識した事はありますか?おそらく普通の........

- ■2013.6.18

-

- ■2013.6.5

【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(2)... - このインタビューのおおもとの動機は、ダンスへの現在形の関心を、体験レポート以外のやり方でも拾い上げることにあります。基本の質問........

- ■2013.6.5

-

- ■2013.6.3

【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー《延長編》 ... - 菅井一輝さんは、本フェスティバルから躍進したダンサーを多く輩出する名古屋のダンスカンパニー、afterimage(アフターイマ........

- ■2013.6.3

-

- ■2013.5.27

【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(1)... - 2年ほど前に偶然はじまった「わらしべ長者インタビュー」。これは、会場内でご縁のあった方に声をかけ、このワークショップフェスティ........

- ■2013.5.27